ESPECIAL

– Um país que mata.

Os dados de 20 anos de homicídios e as explicações para o crime que é uma epidemia nacional

Por André Cabette Fabio, Rodolfo Almeida, Gabriel Zanlorenssi, Guilherme Falcão e Ibrahim Souza em 12 de Abril de 2018

– A violência é um traço que marca e distingue a sociedade brasileira

Na noite de 14 de março de 2018, nove tiros foram disparados contra o carro que a vereadora do PSOL Marielle Franco usava para deixar um encontro com jovens mulheres negras no centro do Rio de Janeiro.

Até o começo de abril, a polícia não havia descoberto quem matou a vereadora e o motorista do carro Anderson Gomes, mas trabalhava com a hipótese de execução. Mulher e negra, Marielle Franco era uma exceção em espaços de poder no Brasil.

Sua atuação na política era pautada pela defesa dos direitos humanos, com uma agenda que tratava sobretudo da violência praticada pelas milícias, grupos criminosos que contam com policiais, assim como a praticada pela própria polícia ou contra a instituição. Ela marcava posição contra o racismo e o machismo.

Sua morte brutal ocorreu no momento em que o Rio de Janeiro passa por uma intervenção federal na segurança pública com participação das Forças Armadas. O assassinato da parlamentar nesse contexto repercutiu mundialmente, mas não é um caso isolado no Brasil.

Um relatório lançado em 2016 pela ONG Oxfam aponta que o país é campeão em assassinatos de defensores de direitos humanos. São violências que dão “visibilidade a um problema maior, que impacta em várias outras vidas e mortes”, afirmou a diretora-executiva da entidade no Brasil, Katia Maia em entrevista ao Nexo.

Pouco mais de uma semana depois do assassinato de Marielle Franco, oito jovens foram mortos na favela carioca da Rocinha em uma ação da Polícia Militar. Os policiais afirmam que faziam patrulhamento e reagiram a tiros. Moradores afirmam que invadiram um baile funk e atiraram em inocentes.

No mesmo dia, cinco jovens de entre 16 e 20 anos foram assassinados no Conjunto Residencial Carlos Marighella, uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida em Maricá. Segundo a Polícia Civil, eles foram vítimas da ação de milicianos, que extorquem comunidades no Rio de Janeiro.

A meio país de distância, 13 ônibus foram incendiados em Fortaleza, que vive disputas entre facções criminosas e uma explosão da taxa de homicídios.

O Brasil responde por um em cada dez assassinatos registrados no globo. Assim como a paixão pelo futebol, a diversidade cultural, ou a desigualdade, a violência é um traço que marca e distingue a sociedade brasileira.

Sérgio Adorno

Coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP

“A violência tem se mostrado um recurso de poder, uma forma de impor a vontade de uns (minorias, elites) contra a vontade de outros (governados, subalternos, trabalhadores de modo geral, pessoas comuns).”

...

leia a entrevista

Os dados do mapa acima foram compilados pela ONU e não incluem as mortes violentas em guerras. As principais fontes são instituições de saúde e justiça nacionais, mas, para muitos países de África e Oriente Médio, os homicídios são estimados por organizações internacionais. Apenas alguns países em laranja têm situações piores do que a brasileira.

A violência no Brasil é histórica, como afirma Sérgio Adorno. Mas ela veio se intensificando mais recentemente.

Na década de 1970, ao lado da urbanização e o crescimento acelerado da economia observa-se um aumento de todos os tipos de delitos no Brasil. A alta foi mais rápida entre os crimes que envolvem violência: roubos, sequestros, estupros e homicídios. Essa tendência se manteve nos anos 1980, apelidados de “a década perdida” devido à estagnação econômica.

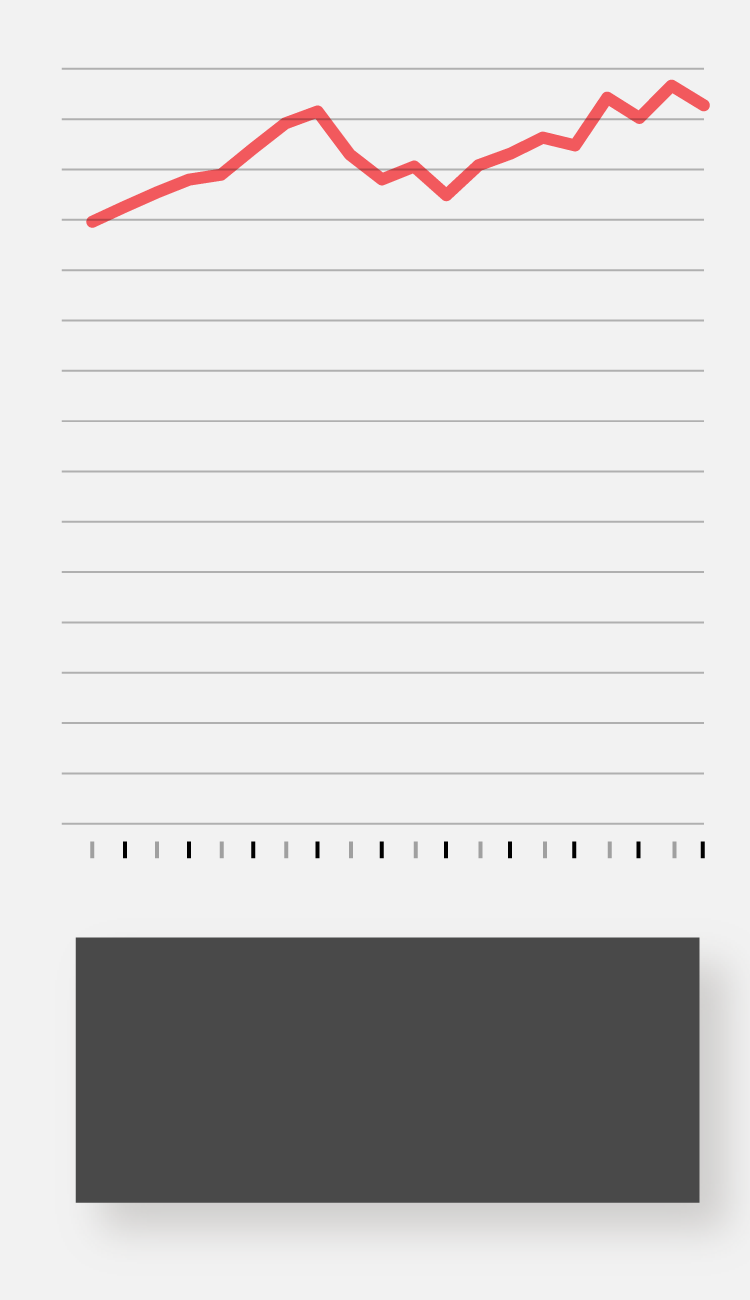

E ela continua na década de 1990. O gráfico que abre este especial do Nexo representa os 996.684 homicídios registrados entre 1996 e 2015. Se essa mortandade tivesse se concentrado no ano de 2017, corresponderia ao assassinato de um em cada 200 brasileiros.

Os dados vêm dos laudos médicos sobre cada cadáver, coletados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Eles representam, ao longo de duas décadas, a forma como se deu a evolução dos homicídios no Brasil, e orientam a construção desta narrativa.

Nesses 20 anos, o Brasil se tornou mais violento do que nunca: em 2015, o número absoluto de assassinatos bateu recorde. E a taxa média de homicídios que estava perto de 24 a cada 100 mil habitantes em 1996 foi para perto de 29, segundo dados do Datasus.

Desde a redemocratização, a partir de 1988, o Brasil foi capaz de abordar alguns de seus problemas históricos com políticas públicas sofisticadas e contínuas, como é o caso da criação do próprio SUS. Mas, apesar de tentativas, nenhum plano federal foi implementado de forma consistente para reduzir a taxa de homicídios.

Nos anos 1990 e 2000, mais pessoas passaram a ter acesso à vacinação e ao atendimento neonatal, o analfabetismo caiu e o acesso ao ensino superior aumentou, mas a taxa de homicídios só cresceu.

Em 2018, a sensação de insegurança é regra no cotidiano do país. A decisão constante pela rota mais bem iluminada, o anseio por construir muros mais altos e viver uma vida mais isolada atingem a sociedade brasileira de forma geral.

A expressão mais grave da violência, o assassinato, atinge, porém, a população de forma marcadamente desigual. E essa desigualdade se acentuou nas últimas duas décadas.

– O Brasil está cada vez mais seguro para brancos. E mais perigoso para negros

Em um esforço para lidar com os altos níveis de violência no Brasil, institutos de pesquisa contabilizam as mortes e fazem análises sobre a situação do país periodicamente.

Organizado pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfiz, o Mapa da Violência eve sua primeira edição em 1998 com financiamento da Unesco. Desde 2007, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne pesquisadores e membros de forças de segurança, publica seu Anuário sobre homicídios. E desde 2016, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) publica, em parceria com o Fórum, um Atlas da Violência.

As metodologias diferem, assim como o enfoque especial dado em cada edição. Invariavelmente, os documentos trazem um mesmo diagnóstico: as principais vítimas de homicídios no Brasil são pessoas negras, especialmente homens, com baixa escolaridade.

Não há indícios de queda na desigualdade racial que marca esses índices de violência. De acordo com a categorização racial feita nesses estudos, pardos têm uma possibilidade maior de se tornarem vítimas de homicídios hoje do que em 2000, e a situação mudou pouco para pretos. Mas o país se tornou mais seguro para quem é branco.

O Atlas da Violência relativo a 2016 destaca que: “não apenas temos um triste legado histórico de discriminação pela cor da pele do indivíduo, mas, do ponto de vista da violência letal, temos uma ferida aberta que veio se agravando nos últimos anos”.

– As mulheres morrem mais em casa do que os homens

O contexto das mortes indica que homens e mulheres tendem a ser vítimas de homicídio em situações diferentes no Brasil. Em ambos os casos, um terço das mortes ocorre em hospitais, para os quais as vítimas são levadas após agressões. Mas, entre mulheres, quase outro terço das mortes ocorre nos domicílios, enquanto entre homens essa proporção é de 10%.

Esse é um indicador de que uma parcela grande da violência contra a mulher ocorre no lar e vem de pessoas próximas, como familiares ou parceiros amorosos. Frequentemente, os homicídios ocorrem após um longo período de violência doméstica do qual a mulher tem dificuldade de se desvencilhar.

Esse tratamento reflete a ideia de que ela deve ocupar um lugar subalterno nos relacionamentos condizente com o que tradicionalmente se espera de seu papel de gênero. Por isso, esses assassinatos são chamados de feminicídios.

A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes viveu anos de violência doméstica até que em 1983 levou um tiro enquanto dormia. Ele partira de seu marido, Marco Herédia. Maria foi socorrida por vizinhos, e Herédia alegou que se tratara de uma tentativa de assalto e não foi investigado imediatamente.

Maria da Penha demorou quatro meses para se recuperar, e ficou paraplégica para o resto da vida, mas voltou para casa que dividia com o marido. Quinze dias depois, Herédia danificou um chuveiro para que entrasse em curto-circuito quando sua esposa o abrisse. Ela foi salva pela babá de suas filhas.

O agressor foi condenado decorridos 19 anos das tentativas de assassinato, e cumpriu dois anos de pena atrás das grades.

O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela forma como lidou com o caso, levando o Congresso a sancionar em 2006 uma lei que leva o nome de Maria da Penha. Ela prevê medidas protetivas para mulheres que sofrem violência doméstica, a criação de varas especiais e punição mais rígida para os agressores, assim como medidas de educação e sensibilização.

Em 2015, o Código Penal foi alterado para incluir o feminicídio como crime hediondo. Até o momento, no entanto, a aplicação plena de ambos os dispositivos legais não se concretizou.

Outras vítimas da violência motivada por expectativas frustradas sobre o papel de gênero fazem parte da comunidade LGBT brasileira. Há dados menos precisos sobre essas mortes, pois o SUS ou as polícias não registram orientação sexual ou identidade de gênero das vítimas.

Relatos da mídia indicam, no entanto, que o Brasil mata muitos homossexuais, e é líder em assassinato de travestis e transexuais. Frequentemente, os cadáveres apresentam sinais de crimes de ódio. Mesmo quando não estão armadas, essas vítimas são apedrejadas, desfiguradas, alvo de múltiplas facadas e tiros.

Em fevereiro de 2017, a travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, foi assassinada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, palco de disputas entre facções criminosas.

Ela foi torturada e morta por um grupo de homens na rua, à luz do dia, enquanto pedia por ajuda e pela mãe. Desfigurado, seu corpo foi velado e enterrado com o caixão fechado. Os algozes gravaram e publicaram na internet um vídeo que trouxe repercussão internacional para o caso.

Cinco dos adultos envolvidos foram condenados no início de abril de 2018. Um deles afirmou que o grupo é ligado ao tráfico de drogas, e que aplicava a regra de matar quem cometesse furtos no bairro. Os acusados não souberam apontar, no entanto, o que e quando Dandara teria roubado.

Os dados do SUS indicam que as principais vítimas dos homicídios no Brasil são homens. Diferentemente das mulheres, mais da metade deles morre nas ruas.

Em entrevista ao Nexo, o pesquisador do Ipea Daniel Cerqueira, afirma que entre essa população as mortes ocorrem normalmente após conflitos em situações sociais, em bares e bailes, por exemplo. Outro fator que leva aos homicídios é a participação em gangues e facções. “Essas atividades acontecem nas ruas”, diz ele.

A taxa de resolução de crimes pelas polícias é baixa no Brasil. Por isso, apesar de haver dados precisos sobre o perfil de quem é assassinado, há menos informação sobre os autores dessas mortes. Existem, no entanto, pesquisas que indicam que o perfil das vítimas tende a corresponder em grande medida ao perfil de quem mata.

Em entrevista ao Nexo, o sociólogo Túlio Kahn, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que dados coletados em disques-denúncia e diretamente com vítimas, inclusive vítimas negras, trazem indícios de que, assim como têm mais risco de sofrer crimes violentos, muitos homens jovens negros também estão entre os autores desses crimes.

“Existe um certo tabu em falar disso porque poderia fortalecer o aspecto discriminatório [contra jovens negros]. Mas isso tem a ver com as condições socioeconômicas [piores], com mais famílias desunidas e uniparentais, com a evasão escolar, fatores de risco para violência que afetam mais a comunidade negra”, afirma.

Isso contribui para que parte da sociedade julgue e condene preconceituosamente quaisquer homens negros que morrem nas ruas, especialmente quando a morte é resultado de ação policial. Muitos encaram esses homicídios como um desfecho natural e menos grave para a vida desses jovens.

Há familiares de vítimas obrigados a lidar não só com a dor de perder entes queridos, mas também ter seus casos tratados com displicência, como a morte de “bandidos” ou “vagabundos”, mesmo quando seus filhos não tinham envolvimento em crimes violentos.

Débora da Silva Maria

Coordenadora do movimento Mães de Maio

“Se existe uma venda nos olhos da Justiça, é para não enxergar que ela pune muito mais os pobres e os negros. Não podemos aceitar que a reparação da escravidão no Brasil esteja ocorrendo na ponta do fuzil.”

...

leia a entrevista

Cerqueira, do Ipea, avalia que a sociedade naturalizou a morte de negros e de pobres nas periferias com um pensamento na linha “se morreu é porque estava envolvido; e se estava envolvido foi pouco, pois bandido bom é bandido morto”.

Em entrevista concedida ao Nexo em 2017, a consultora em segurança pública Isabel Figueiredo, ex-diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, afirmou que “quem morre neste país é jovem, negro e homem, e é como se a morte dessa parcela da população não representasse um problema político grande para os governos”.

O Atlas da Violência relativo a 2015 avalia que faltam não só ações focadas diretamente na redução de homicídios, mas “oportunidades educacionais e laborais”. Essas lacunas “condenam os jovens a uma vida de restrição material e de anomia social, que terminam por impulsionar a criminalidade violenta”.

– A letalidade policial é naturalizada no Brasil

A morte de homens negros jovens é impulsionada pela ação direta das próprias polícias, que responderam por ao menos 7% de todos os homicídios em 2016.

Esses dados não se baseiam nos registros do SUS, mas no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública relativo àquele ano, produzido com informações das próprias forças de segurança.

O documento registra que 21.892 pessoas foram mortas pelas polícias entre 2009 e 2016. Destas:

99,3%

Eram homens

76,2%

Eram negros

81,8%

Tinham entre 12 e 29 anos

Frequentemente, essa violência é justificada como uma resposta à altura da violência criminosa. Mas casos de abusos são frequentes.

No Brasil, policiais são autorizadas a utilizar violência letal apenas em último caso, quando é necessária para evitar a morte ou a lesão grave de terceiros ou de si mesmos. Nunca para punir alguém, ou impedir um crime em ação que não envolva ataques à vida, como furtos, roubos ou a venda de drogas.

Os policiais também são grandes vítimas da violência no Brasil. E uma parte dessas mortes ocorre em confrontos com criminosos, seja em ações oficiais, seja durante bicos como seguranças privados nas horas vagas.

Há, no entanto, um número muito maior de pessoas mortas pelas polícias do que de policiais assassinados, o que indica que grande parte dos homicídios da corporação não ocorrem em uma “guerra” entre dois lados que empregam a violência de forma equivalente.

453

Policiais civis ou militares foram mortos em 2016, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública - mais da metade deles, negros.

4.222

Pessoas foram mortas por policiais dentro ou fora de serviço. A maioria delas, jovens negros

Como a taxa de resolução de crimes no Brasil é baixa, não é possível dizer exatamente em que contexto os policiais têm matado.

Estudos apontam, porém, que indícios de execuções nos cadáveres das vítimas são frequentes. Entre eles, tiros na nuca, de cima para baixo, ou que atingem as mãos, indicando a tentativa de se proteger.

Em um relatório de 2015 intitulado “Você Matou Meu Filho”, a Anistia Internacional destaca sinais de abusos em casos de violência policial no Rio de Janeiro.

Um exemplo citado é o de Eduardo de Jesus, um menino de 10 anos morto na frente de sua casa no Complexo do Alemão, na zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo sua mãe, Terezinha Maria de Jesus, de 40 anos, ele brincava com um celular quando foi assassinado por policiais militares.

“Eu escutei só um estouro e um grito dele: ‘Mãe’... Nisso eu corri para o lado de fora e me deparei com aquela cena horrível do meu filho lá caído”. Ela diz que gritou para um grupo de policiais: “Você matou meu filho, seu desgraçado maldito”.

Um dos policiais respondeu: “assim como eu matei seu filho, eu posso muito bem te matar porque eu matei um filho de bandido, um filho de vagabundo”.

A taxa de homicídios do estado de São Paulo tem caído com consistência desde o início do século 21, atingindo níveis próximos ao considerado aceitável pela ONU. Essa melhora no indicador não foi acompanhada por menos assassinatos pelas polícias, um indício de que o uso da força não é sempre uma resposta imediata de policiais às ameaças a que são expostos.

O ano de 2017 foi aquele com o menor número de policiais paulistas assassinados desde 2001, e também aquele em que a polícia matou em nível recorde. Na capital do estado, uma de cada três mortes violentas no primeiro semestre de 2017 foi causada por um policial.

Em julho daquele ano, o carroceiro Ricardo da Silva, de 39 anos, foi morto por policiais militares no bairro de Pinheiros, em São Paulo, após um bate-boca. Ele segurava um peda��o de pau em suas mãos.

No que é chamado por muitos pesquisadores de "paradoxo", há sinais de que a violência policial no Brasil aumentou após a democratização, ao contrário do que seria de se esperar.

Robson Rodrigues da Silva

Coronel da reserva da Polícia Militar do Rio e ex-comandante das UPPs

“Existe uma baixa taxa de elucidação de crimes, uma sensação de impunidade, e muitas vezes um ethos guerreiro do policial, que não acredita na eficiência das instituições do sistema de Justiça Criminal.”

...

leia a entrevista

Não há dados indicando que esses assassinatos tenham efeito sobre a redução da criminalidade. Mas sim de que a violência policial tem apoio da sociedade brasileira.

Em uma pesquisa com 2.011 brasileiros realizada em 2008 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 43% dos questionados concordaram com a afirmação “bandido bom é bandido morto”.

A professora da Universidade de Chicago Yanilda María González estuda instituições policiais na América Latina. Em suas pesquisas, ela acompanhou reuniões dos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança) de São Paulo, um espaço em que cidadãos têm a oportunidade de se comunicar diretamente com comandantes de polícia.

Em entrevista publicada em 2017 no Nexo ela afirmou que ouviu com frequência os motes “bandido bom é bandido morto��, e “direitos humanos são para bandidos”. Em sua avaliação “existe uma tolerância e até demanda social afirmativa pela violência policial”.

Autor do livro “Dos barões ao extermínio: A história da violência na Baixada Fluminense”, o pesquisador José Claudio Souza Alves estuda a formação das milícias no Rio de Janeiro há 25 anos. Em entrevista publicada em março de 2018 em O Globo, ele afirma que a violência policial se relaciona com a formação de grupos de extermínio e com as milícias, ambos fora do controle do Estado.

O medo da violência policial é internalizado por homens jovens moradores da periferia, em especial pretos e pardos. Eles sabem que podem se tornar alvo pela sua idade, seu gênero e sua cor.

Eduardo Carvalho

Repórter no site FavelaDaRocinha.com e autor de vídeo sobre violência policial contra jovens negros

“Minha mãe disse toda a minha infância ‘se você está em beco e tem confronto, não usa capuz. Mesmo se chover, usa guardas-chuvas menores porque as pessoas podem achar que é uma arma’.”

...

leia a entrevista

– São Paulo e Rio de Janeiro ficam mais seguros. E cidades do interior, mais violentas

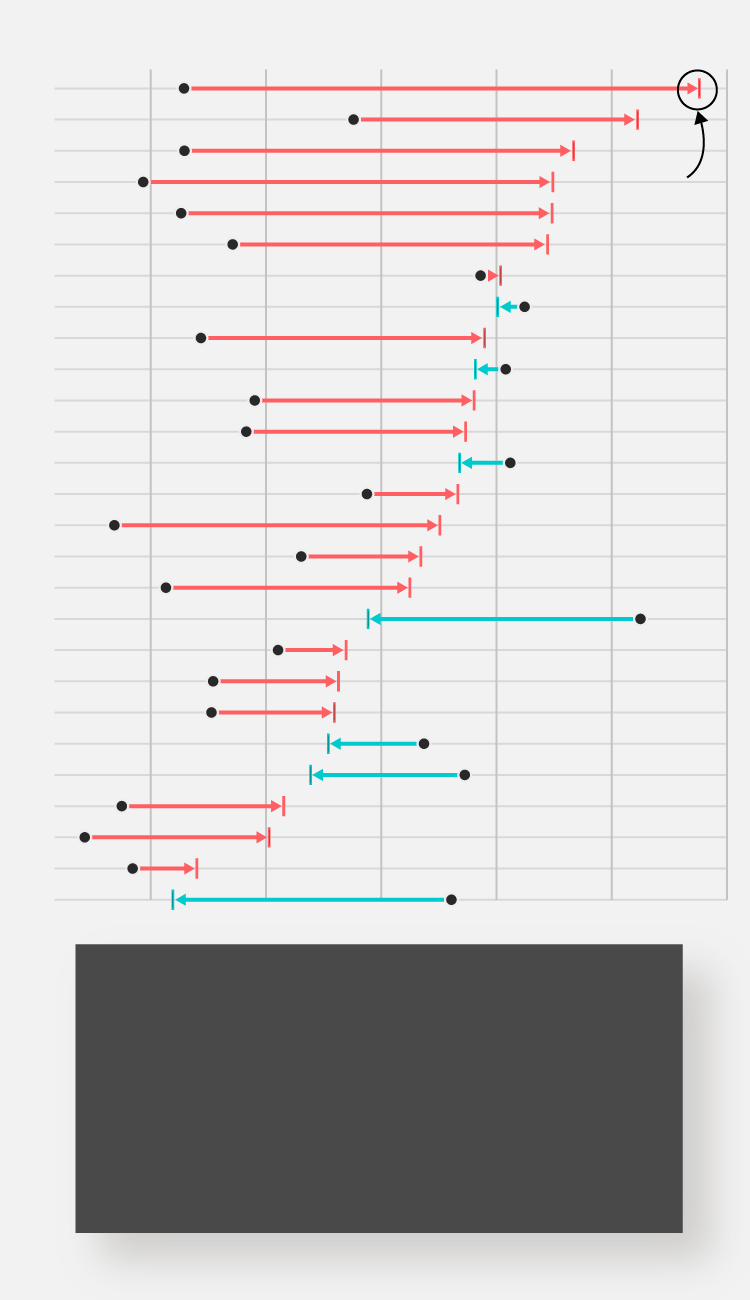

O número absoluto de homicídios assim como a taxa para cada 100 mil habitantes aumentaram entre 1996 e 2015, mas há nuances nessa piora. Os indicadores seriam mais graves se regiões populosas do país não tivessem sido capazes de diminuir suas taxas.

O Rio de Janeiro esteve no centro dos primeiros momentos de recrudescimento da violência no Brasil, na década de 1970. Foi no final daquela década, no presídio Cândido Mendes, em Ilha Grande, que se formou o Comando Vermelho, uma facção criminosa que continua a atuar e que hoje tem alcance nacional.

O estado era o mais violento do Brasil em 1996, mas desde então viveu uma forte redução da taxa de homicídios. Hoje ocupa a décima posição entre as 27 unidades da federação.

São Paulo também foi um dos estados atingidos no início da escalada de violência no país, e tinha em 1996 a sétima taxa de homicídios mais alta. Três anos antes, detentos do Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, o Piranhão, haviam fundado o PCC (Primeiro Comando da Capital), inspirados pelo Comando Vermelho.

As facções se diferenciam essencialmente de gangues de bairros porque arregimentam membros nos presídios, onde pessoas de várias partes do país se concentram. Quando deixam as prisões, formam uma rede de amplo alcance geográfico com atuação nas ruas.

O PCC se tornou um ator de peso no crime brasileiro, e já se mostrou capaz de usar seu alcance para realizar ataques coordenados contra o Estado. Em 2006, a organização criminosa realizou rebeliões simultâneas em 74 dos presídios que controlava em São Paulo ao mesmo tempo em que atacava prédios públicos.

Atualmente, continua como a facção dominante no estado mais rico do país, e estende seu poder sobre outras regiões, assim como países vizinhos que produzem ou estão na rota do comércio de drogas. Seus interesses e decisões influenciam a dinâmica da violência nacional.

No que pode parecer inicialmente um paradoxo, ao mesmo tempo em que o grupo se fortaleceu São Paulo se tornou o estado mais seguro do Brasil em se tratando de taxa de homicídios. Essa taxa é, no entanto, superior à de outros países não desenvolvidos como, Haiti, Angola, Turquia, Nigéria, Equador, Peru, Argentina, Etiópia ou Paraguai.

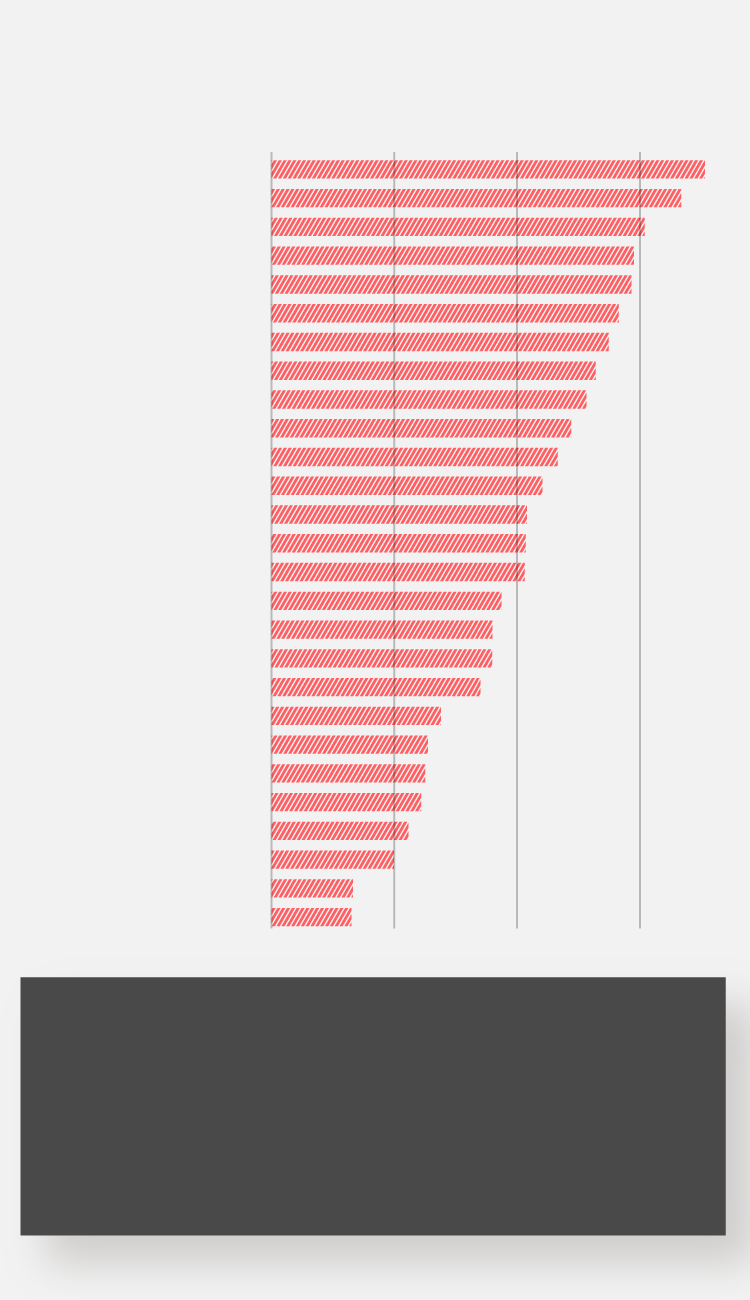

Homicídios a cada 100 mil (de 1996 para 2015)

10

20

30

40

50

60

SE

AL

CE

RN

SE - aumento para 58 mortes a cada 100 mil

PA

GO

PE

RR

BA

AP

PB

AM

ES

MT

MA

RO

TO

RJ

AC

RS

PR

DF

MS

MG

PI

SC

SP

Sergipe, por exemplo, registrou aumento de mais de 300% na taxa de homicídios. Outros estados do Norte e Nordeste também tiveram crescimento da taxa

As causas das quedas da taxa de homicídios nesses dois populosos estados do Sudeste ainda são motivo de debate. No caso de São Paulo, há pesquisas argumentando que políticas de segurança pública tiveram seu papel. Entre elas, a estruturação de programas de prevenção e policiamento comunitário, e o uso de informações mais precisas pelas polícias.

Muitos estudiosos argumentam, no entanto, que a pacificação se deu em grande medida exatamente pelo crescimento do PCC, que impõe restrições para assassinatos no mundo do crime. É necessária autorização de líderes para encerrar conflitos ou punir por meio da morte. Sua hegemonia pode ter tornado as disputas violentas por poder menos frequentes.

Diferentemente de São Paulo, diversas facções criminosas continuam a disputar espaço no Rio de Janeiro, inclusive nas ruas, com uso de violência. Mas o governo local também implementou políticas públicas de redução de homicídio.

Em 2008, por exemplo, foram criadas as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) com o objetivo de estabelecer um policiamento mais próximo da população. Em 2009 foi instituída uma política de metas que premiava unidades das polícias capazes de diminuir a criminalidade e a letalidade policial, criminosa ou não.

Na década anterior, o estado havia criado bonificações no sentido contrário, por “atos de bravura”, que na prática levavam policiais a se envolver em mais ações violentas. Com corte de verbas, as políticas dos anos 2000 têm sido, no entanto, suprimidas.

Outras unidades da federação que observaram quedas nas taxas de homicídios no período foram Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e, com menos intensidade, Roraima, Amapá e Espírito Santo. Todos os estados do Sul e a maior parte dos estados das outras regiões ficaram mais violentos, em especial os do Nordeste. Principalmente para pretos e pardos, segundo os dados do SUS.

Olhando mais de perto, em nível municipal, a cidade do Rio de Janeiro é hoje a quarta capital mais segura do Brasil em se tratando de taxa de homicídios. São Paulo, a segunda.

Ao mesmo tempo, outras capitais que já tinham taxas de homicídios altas duas décadas atrás, como Fortaleza, se tornaram palco da disputa entre facções criminosas, e vivem o acirramento da violência.

Preto Zezé

Presidente Global da Cufa (Central Única das Favelas)

“O Ceará tem o melhor indicador em educação no Brasil, tem jovens de escola pública indo estudar em Harvard, mas os indicadores de violência estão ruins. A maioria dos mortos são jovens que nasceram quando a mãe era adolescente, ou que não conhecem seus pais, criados pela avó ou alguém próximo à família.”

...

leia a entrevista

Os altos índices de homicídios deixaram, no entanto, de ser um problema restrito às grandes cidades.

Em um estudo publicado em 2013, o Ipea observa que nos primeiros dez anos do século 21 a taxa caiu no conjunto de municípios grandes, com mais de 500 mil habitantes. Mas aumentou 7,6% no conjunto de municípios médios, com entre 100 mil e 500 mil, e 52,2% no grupo de municípios com até 100 mil habitantes.

Esse processo continuou nos anos seguintes: regiões metropolitanas e costeiras do Sudeste ficaram menos violentas, enquanto as áreas interioranas de Nordeste, Sul e Sudeste ficaram mais violentas. Por isso, fala-se de uma “interiorização da violência” no Brasil.

Especialmente em estados no Norte, e também no Mato Grosso, grande parte dos homicídios ocorre em cidades com vegetação amazônica que passam por um processo de desmatamento e ocupação ilegal de áreas da União

Assim como ocorre com o mercado de drogas, os conflitos entre as partes envolvidas nesse processo não são mediados pelo Estado, que é menos presente nessas fronteiras da ocupação brasileira.

A posse da terra e o controle sobre atividades ilegais nessas áreas, como a exploração de madeira, o garimpo, ou a criação de gado, não são asseguradas em processos na Justiça. Frequentemente isso é feito com o uso da força.

Em abril de 2017, uma área de difícil acesso ocupada por cerca de 100 famílias no município de Colniza, no Mato Grosso, foi atacada à luz do dia por um grupo de homens encapuzados. Onze dos ocupantes foram capturados, amarrados e torturados.

Nove deles, homens com entre 23 e 57 anos, foram mortos por tiros e golpes de facão. As famílias deixaram o local temendo mais violência. Um dono de madeireiras é acusado de ser o mandante do crime com o intuito de garantir a possibilidade de ocupar as terras, mas está foragido.

Foi a maior chacina no campo desde o massacre de Eldorado do Carajás, de 1996. Um mês depois, uma ação de policiais civis e militares resultou em uma chacina ainda maior, com dez vítimas em Pau d’Arco, no Pará.

Segundo um relatório do Ipea, em 2010 as áreas com desmatamento ilegal na Amazônia tinham taxa de homicídios de 48,8 pessoas para cada 100 mil habitantes, um aumento de mais de 50% em dez anos. Nas áreas sem desmatamento, a taxa se manteve praticamente a mesma.

Esses conflitos contribuem para que o Brasil seja líder em número de ambientalistas assassinados. De 197 mortes contabilizadas pela ONG Global Witness em parceria com o jornal britânico The Guardian em 2017, 46 ocorreram no país.

Populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, estão no centro dessas disputas territoriais. Frequentemente, as mortes ocorrem em regiões com grandes populações de povos que reivindicam a posse de terras que tradicionalmente ocupam ou ocuparam.

Segundo o relatório mais recente do Conselho Indígena Missionário, 118 indígenas foram mortos no Brasil em 2016. Entre eles o agente de saúde guarani-kaiowá Cloudione Rodrigues Souza, de 26 anos, assassinado a tiros. Seu grupo havia ocupado um território tradicional guarani-kaiowá em processo de demarcação e foi atacado por cerca de 70 pessoas.

O trabalho do Ipea não é conclusivo sobre quais fatores levam ao aumento da violência em áreas interioranas do país que não são marcadas por esse tipo de conflito do campo. Mas sugere que, também nestes casos, mercados ilegais cada vez mais atrativos têm fomentado a resolução de disputas por meio da violência.

O início do século 21 foi marcado pelo enriquecimento do Brasil: entre 2001 e 2010, o PIB cresceu 44%. Cidades que eram pacatas podem ter se tornado novos mercados atrativos para furtos e roubos, assim como para a venda de drogas.

Em paralelo, facções criminosas como o PCC têm cada vez mais musculatura para suprir essas regiões e integrá-las a mercados ilegais.

– As armas de fogo, o aumento das prisões e o baixo esclarecimento de homicídios

A taxa de homicídios no Brasil não seria tão alta se a disponibilidade de armas de fogo fosse menor. Elas respondem pela grande maioria dos homicídios no país.

O Mapa da Violência de 2016 analisa os assassinatos que ocorreram por armas de fogo entre 1980 e 2014, e conclui: “Armas matam. Mais armas matam mais”.

Não se trata de uma conclusão surpreendente, há um consenso na literatura acadêmica internacional de que uma proporção maior de armas à disposição da população corresponde a mais homicídios. No Brasil, um estudo estatístico realizado em 2014 pelo Ipea sobre dinâmicas regionais de disponibilidade de armas e homicídios apontou que um aumento de 1% no número de armas de fogo corresponde a uma alta de até 2% nos homicídios.

Mesmo quando são vendidas legalmente, para cidadãos que não participam de crimes violentos, armas podem ser usadas para resolver conflitos pessoais, que escalam para violência letal. Elas aumentam também o risco de suicídio, inclusive para outras pessoas com acesso às armas, como familiares.

Em paralelo, a maior disponibilidade de armas, legais ou ilegais, leva à queda de seu preço também no mercado ilegal. Elas se tornam desta forma mais disponíveis também para criminosos.

Em 2003, o Brasil implementou o Estatuto do Desarmamento, que criou restrições para a obtenção legal de armas no país. A edição de 2014 do Atlas da violência avalia que o mecanismo contribuiu para uma difusão menor de armas na maioria dos estados, e também para estancar o aumento da proporção de homicídios com uso de armas de fogo. Ela caiu de 77% para 76,1% entre 2003 e 2014.

Essa também é a conclusão do Mapa da Violência dedicado às mortes por armas de fogo. Ele aponta uma desaceleração do aumento desse tipo de assassinato após a mudança legal, rompendo com a tendência até então. “O Estatuto e a Campanha do Desarmamento, iniciados em 2004, constituem-se em um dos fatores determinantes na explicação dessa quebra de ritmo”, diz o relatório.

O trabalho do Ipea estima qual teria sido o número de homicídios no país se a circulação de armas de fogo ocorresse sem as restrições estabelecidas pelo estatuto. A conclusão é de que um número 41% maior de homicídios teria ocorrido entre 2003 e 2014, o equivalente a quase 80 mil mortes.

Há críticas, no entanto, a uma outra política pública aplicada no país: o aumento acelerado de sua população carcerária. Segundo dados do Ministério da Justiça, em 2000 havia 232,2 mil pessoas presas no Brasil. Em 2016, 726,7 mil.

Apenas uma fração delas foi presa por atuar em casos mais drásticos de violência. Entre homens, 11% dos presidiários estão na cadeia por homicídio, 3% por latrocínio. Entre mulheres, 6% foram presas por homicídio, 1% por latrocínio.

O enfoque do sistema brasileiro de Justiça criminal não tem sido, portanto, sobre os assassinatos, que se mantêm em grande medida impunes.

O Instituto Sou da Paz pediu a todos os estados brasileiros informações sobre a taxa de esclarecimento de homicídios pelas polícias locais. Apenas seis responderam. Divulgados em 2017, os resultados são um indício da baixa taxa de esclarecimento desses crimes no Brasil.

No Pará, a taxa era de 4,3%. No Rio de Janeiro, 11,8%, no Espírito Santo, 20,1%. Com a menor taxa de homicídios do país, o estado de São Paulo tinha um índice de 38,6%.

Há pesquisadores que argumentam que um dos motivos para essa baixa taxa de esclarecimento pode corresponder a uma prioridade de investimento na Polícia Militar, responsável por realizar o policiamento nas ruas. Apesar de não levar à solução de crimes, esse tipo de policiamento traz sensação de segurança, e é uma grande demanda social.

A Polícia Civil, que é responsável pelas investigações, acaba em segundo plano. De acordo com o relatório do Sou da Paz, faltam policiais civis, assim como condições técnicas e científicas para investigar e desvendar crimes.

Com pouca capacidade de investigação, o foco da Justiça criminal é sobre os crimes que a Polícia Militar é capaz de flagrar em sua atuação nas ruas. Isso contribui para o inchaço das cadeias principalmente com pessoas pegas roubando, ou vendendo drogas, mesmo quando os presidiários não praticaram violência física.

Os presídios brasileiros estão superlotados, e oferecem condições de vida sub-humanas, a ponto de em 2015 o então ministro da Justiça José Eduardo Cardozo tê-los classificado como “masmorras medievais”. Três anos antes ele afirmara em um encontro com empresários paulistas “do fundo do meu coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma prisão nossa, eu preferia morrer”.

Em 2016, facções presentes no Norte e no Nordeste do país se rebelaram, no entanto, e prisões foram banhadas de sangue em disputas entre grupos opositores que continuaram no ano seguinte.

A instabilidade emana de longe. Ela se relaciona a algumas das primeiras facções do país, que aproveitam sua influência sobre o sistema carcerário para ganhar poder nacionalmente. PCC, de São Paulo, e Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, romperam em 2016 uma trégua histórica.

Daniel Cerqueira

Coordenador de pesquisas do Ipea dedicado à segurança pública

“O Estado está completamente perdido na agenda da segurança pública, refém da política de apagar incêndios, na base da reação repressiva estéril, improvisação, achismo e do espetáculo belicista.”

...

leia a entrevista

ESTAVA ERRADO: A primeira versão deste texto afirmava que o agressor de Maria da Penha foi condenado a 19 anos de prisão. Na verdade, ele foi condenado decorridos 19 anos das agressões. A correção foi feita às 14h40 do dia 19 de abril de 2018

NOTA DE ESCLARECIMENTO:: Nas primeiras versões deste especial, a data de publicação original não havia sido incluída. A informação foi acrescentada no dia 5 de novembro às 12h25.

Metodologia: Para a definição de homicídios utilizada nos gráficos foi feita uma adaptação do IHA (Índice de Homicídios na Adolescência), considerando as causas de óbito por agressões ou homicídios declarados (categorias CID 10 de X85 a Y09) e por intervenção legal (Y35 e Y36, na CID 10). Não foram consideradas mortes por intencionalidade desconhecida.

Produzido por André Cabette Fábio

Dados por Gabriel Zanlorenssi e Rodolfo Almeida

Layout por Guilherme Falcão

Desenvolvimento por Ibrahim Cesar

Edição por José Orenstein

© 2018 Nexo Jornal